「千年先の、未来へ。」をテーマにみやこ下地島空港で開催された第5回夏休み絵画コンクール2023で金賞を受賞した北小3年生の作品「下地島の海」

この先も、ずっと続く島の未来を創ろう

この先も、ずっと続く島の未来を創ろう

Topics

エコアイランド宮古島とは千年先の、未来へ。

エコアイランド宮古島オフィシャルサイトをご覧いただき、ありがとうございます!インターネット上に無数に散らばるホームページの中で、出会えたことをうれしく思います。 エコアイランド宮古島は、島の環境を守り、島がもたらしてくれる資源を大切に使い工夫をし、いつまでも住み続けられ、そしてみなさんに愛される豊かな島創りを目指そうと始まった取り組みです。

Message from ecoislandエコアイランド通信

Our Projects私たちの取り組み

-

エコアイランド宮古島が始まった背景 環境省は、2050年にCO2(二酸化炭素)を実質ゼロにすることを目指すことを首長自らが、または地方自治体として公表された地方自治体をゼロカーボンシティとしています。宮古島市は、令和4……

エコアイランド宮古島が始まった背景 環境省は、2050年にCO2(二酸化炭素)を実質ゼロにすることを目指すことを首長自らが、または地方自治体として公表された地方自治体をゼロカーボンシティとしています。宮古島市は、令和4……

-

いいコトをしたら、ちょっといいコト この島にいいコトをした人に、ちょっといいコトでお返しする。そんな細やかだけど、地域を想いやる気持ちの循環を可視化できないだろうか。この島にやさしいコトをした人に、ちょっといいコトが起……

いいコトをしたら、ちょっといいコト この島にいいコトをした人に、ちょっといいコトでお返しする。そんな細やかだけど、地域を想いやる気持ちの循環を可視化できないだろうか。この島にやさしいコトをした人に、ちょっといいコトが起……

-

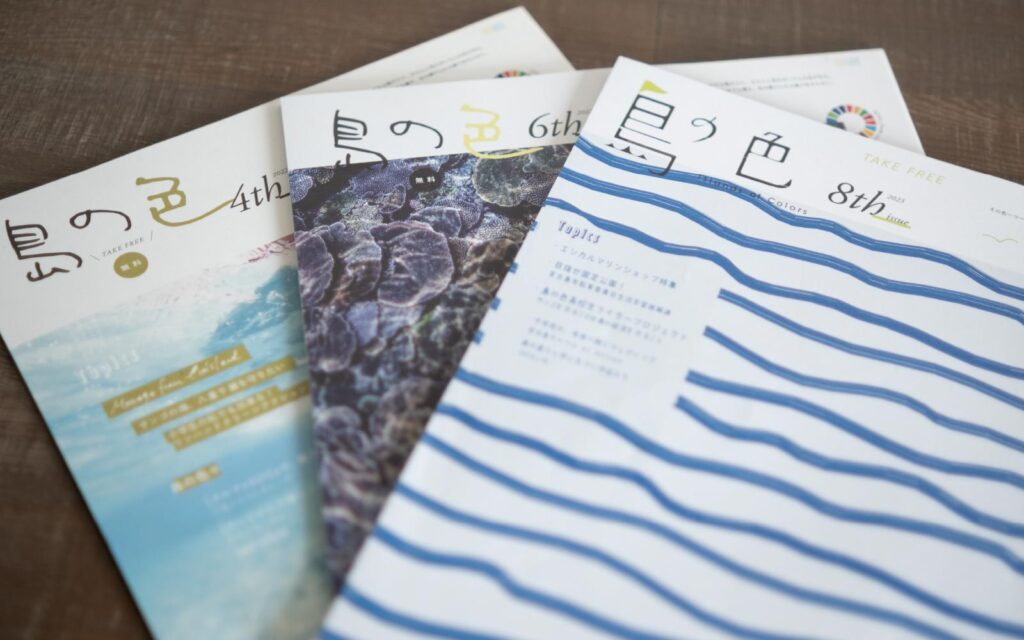

宮古島市版SDGsをもっと身近なものに 小さな島だけど、きちんと見ればいろんな色がある。その色一つ一つがいつまでも輝き、住み続けられる島であるために、島の環境・観光・暮らしについて丁寧に発信するローカルエコマガジン。こ……

宮古島市版SDGsをもっと身近なものに 小さな島だけど、きちんと見ればいろんな色がある。その色一つ一つがいつまでも輝き、住み続けられる島であるために、島の環境・観光・暮らしについて丁寧に発信するローカルエコマガジン。こ……

-

せんねんプラットフォームが目指すもの 宮古島市では、2019年より環境省の「環境で地方を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業」を通して、本市における地域循環共生圏(ローカル SDGs)構築に向け取り組んで……

せんねんプラットフォームが目指すもの 宮古島市では、2019年より環境省の「環境で地方を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業」を通して、本市における地域循環共生圏(ローカル SDGs)構築に向け取り組んで……

Furusato Taxふるさと納税で、エコアイランド宮古島を推進

宮古島市では「ふるさと納税」を活用して、エコアイランド宮古島の事業を進めています。例えば島の大事な水源である地下水の調査、このエコアイランド宮古島公式サイトの運用費なども、ふるさと納税で充てられています。タンディカタンディー!!ふるさと納税の使い道として「エコアイランド宮古島応援コース」をご指定いただけば、みなさんも遠く離れていても、エコアイランドに参加いただけます!持続可能な島づくりをみなさんと共に。また、ふるさと納税がどのように使われたかも、こちらのページで公表いたしますのでぜひ、チェックしてください!